Tra il 1822 e il 1831 lo scrittore russo Aleksandr Sergeevič Puškin compose il romanzo Eugenio Onegin e il racconto Il colpo di pistola, entrambi ispirati a morti per duello. Nulla di eccezionale, non fosse che di lì a qualche anno – per essere precisi, alle quattro del pomeriggio dell’8 febbraio 1837, in quel di Pietroburgo (nel punto in cui oggi c’è la fermata della metropolitana Čërnaja Rečka) – lo stesso autore veniva ferito a morte dal barone Georges d’Anthès, dopo averne raccolto il guanto di sfida.

Correvano i bei tempi in cui all’offesa di penna e d’orgoglio seguiva facilmente quella di lama e di fuoco. Altro che odiatori, book blogger e leoni da tastiera! Scrittori e letterati duellavano abilmente a parole ma non disdegnavano di impallinarsi a vicenda qualora le circostanze lo richiedessero. Se la ragione del contendere tra Puškin e d’Anthès fu di natura passionale, quella ancor più celebre tra Turgenev e Tolstoj fu… beh, ormai possiamo dirlo senza che i due ce ne vogliano: invidia purissima. Una sana insofferenza che il secondo nutriva nei confronti del primo, dal momento che l’opera di Turgenev godeva di grande notorietà in Europa occidentale.

Eppure, tra i due sembrava filare tutto liscio. Almeno fino alla fatidica data del 1861, anno in cui il mondo corse il rischio di non poter apprezzare capolavori quali Fumo e Terra vergine, se avesse avuto la meglio Tolstoj, né Guerra e pace e Anna Karenina, qualora Turgenev ne fosse uscito vincitore. Il pretesto? Una critica mossa da Lev al modo in cui l’amico Ivan educava la piccola Paulinette. A nulla valse la tempestiva lettera di scuse che Tolstoj indirizzò al collega: quest’ultimo lesse senza ricambiare (o, come diremmo oggi, visualizzò ma non rispose). La mancata risposta fu sufficiente perché Tolstoj lanciasse la famigerata sfida a duello, che per il bene loro e dell’umanità si consumò solo sulla carta, attraverso una velenosa corrispondenza. Seguì un silenzio lungo diciassette anni, interrotto da Turgenev in punto di morte, quando da Parigi inviò a Tolstoj questo messaggio: “Amico mio, riprendi a scrivere”.

Ci spostiamo in Francia, 1897, dove assistiamo a un’altra succulenta diatriba. Quella che contrappose lo scrittore Marcel Proust – di cui quest’anno ricorrono i 150 anni della morte – al giornalista Jean Lorrain, sfidato a duello per una recensione negativa. In questo caso, due colpi a vuoto furono sufficienti a cancellare l’onta.

È vero, il duello è procedura illegale, ma volete mettere il fascino di questa sfida d’altri tempi se paragonata al barbarico strepitare su social, tv e ogni sorta di tastiera? Non sarebbe assai più naturale che il veleno letterario, stillato in punta di penna, si trasferisse in punta di spada piuttosto che disperdersi nell’etere vacuo dell’opinionismo? La scherma in luogo dello schermo! Sarò anche romantica e un po’ fuori di senno, ma trovo sublime una scena in cui i vincitori di Strega e Campiello se ne stanno in piedi, schiena contro schiena, prima di prendere le distanze l’uno dall’altro a grandi falcate e sparare un colpo secco al politically correct che costringe al piattume noi e loro.

Del resto, anche la letteratura del Novecento annovera duelli memorabili e critiche al vetriolo tra scrittori che non se le mandavano a dire. Ai duellanti di guerra, Prima e Seconda, il “Secolo breve” ha affiancato tenzoni ideologiche e stilistiche di prim’ordine, il cui intento non era più quello di eliminare fisicamente l’avversario (almeno non quello dichiarato), bensì trarre soddisfazione dal ridurlo in poltiglia letteraria.

James Joyce avrebbe sofferto meno con un pugnale nelle viscere piuttosto che sentire Virginia Woolf definire pubblicamente l’Ulisse “un supplizio”, “una spedizione in Nepal” oppure, nei giorni in cui ci andava leggera, “l’opera di un nauseabondo studente universitario che si schiaccia i brufoli”. Se Ernest Hemingway disse di Faulkner, “Davvero crede che i paroloni suscitino forti emozioni?”, Vladimir Nabokov disse di lui, “Per quanto riguarda Hemingway, lo lessi la prima volta agli inizi degli anni Quaranta, qualcosa su palle, tori e campane. L’ho detestato”. Vogliamo parlare di Truman Capote che apostrofa la scrittura di Jack Kerouac un semplice “battere a macchina”?

Potrei continuare a oltranza, “all’ultimo sangue”, citando le recentissime zuffe verbali tra Philip Roth e Jonathan Franzen (chi mi conosce sa per chi parteggio), ma mi piacerebbe tornare un attimo al duello vero e proprio, ché se ne consumarono di strepitosi anche in casa nostra.

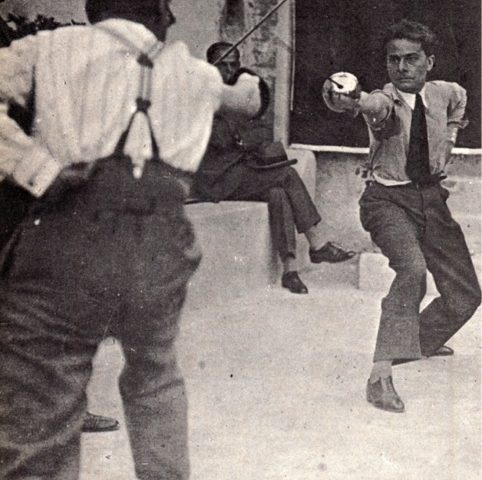

Critiche sgradite, stroncature e parodie valsero duelli a Gabriele D’Annunzio e Edoardo Scarfoglio (1886), al futurista Marinetti e al romanziere Hirsch (1909) e, l’8 agosto del 1926, a Massimo Bontempelli e Giuseppe Ungaretti (in foto).

La polemica letteraria tra i due crebbe sulle colonne del quotidiano romano Il Tevere, finché, ai primi di agosto del ‘26, Bontempelli si presentò nella famosa “Saletta di Aragno”, cenacolo delle intellighenzie dell’epoca, e schiaffeggiò il poeta Ungaretti come si conviene nel rituale di sfida, scatenando le ire di quest’ultimo. Il duello fu presto concordato: il giorno 8 si sarebbero trovati nel giardino della villa di Luigi Pirandello, ben felice di ospitare un simile gesto di teatralità, essendo estimatore di sfide cavalleresche. Oggi avremmo definito quell’incontro un “grande evento”: Ungaretti scelse come testimoni Mauro Ittar e Federico Verdelli; Bontempelli ebbe dalla sua Mario Baratelli e Gabriele D’Annunzio; maestro d’armi fu lo schermidore Agesilao Greco; ad assistere, un pubblico selezionato di artisti, letterati, intellettuali e penne del giornalismo, oltre al fotografo cui si devono le straordinarie immagini giunte sino a noi.

A questo punto è bene inserire una postilla sul protocollo: il duello è solito terminare alla prima ferita, alias “al primo sangue”, a meno che non si stabilisca che debba concludersi con la morte di uno dei contendenti, “all’ultimo sangue”. Essendo quest’ultima formula illegale e, ancora peggio, poco elegante per lo standard dell’epoca, si intese risolvere la cosa “al primo sangue”. La vittoria andò a Bontempelli, che ferì Ungaretti all’avambraccio destro, affondando con la punta per tre centimetri, come fu prontamente rilevato e registrato. I due si riconciliarono e l’intero mondo letterario ne trasse sollievo.

Tornando al nostro noiosissimo presente, dove nulla accade di così chic – al contrario, ci si può aspettare che uno vada a ritirare un premio prestigioso con ai piedi calzature imbarazzanti (mi si conceda una innocua stilettata!) – sarebbe il caso di prendere le distanze tanto dal politicamente corretto, quanto dalla suscettibilità fine a sé stessa, che non contribuisce ad alimentare un dibattito propositivo sulle sorti della letteratura contemporanea nel nostro Paese, a mio avviso più debole di quella prodotta dai cugini spagnoli o dell’Est Europa, per citare a caso. Più utile, oltre che fascinoso, un ritorno ai velenosi salotti, ai caffè, a mansarde e sottoscala, luoghi fisici insomma, nei quali riscoprire il piacere di insultarsi guardandosi negli occhi e, perché no, tirarsi un cazzotto bene assestato. Ancor più utile abolire per legge i corsi di “scrittura creativa” e istituire duelli di “lettura collettiva”, inframezzati a giudizi tranchant, come quando a me viene voglia di liquidare certe penne femminili, granitiche nel rivendicare la loro letteratura “di genere”, con le stesse parole che lo stizzoso Ralph Emerson rivolse a Jean Austin: “Il problema principale è la mente dello scrittore, è… la sua propensione al matrimonio”.